「子どもに学習習慣をつけさせたいけれど、どうすればいいかわからない」「1週間の学習スケジュールをどう決めればよいのか悩んでいる」「効果的な日々の学習内容を知りたい」——そんな悩みを持つ保護者の方は多いのではないでしょうか。

実は、学習習慣はシンプルにすることで続けやすくなり、効果も高まります。本記事では、中学生が無理なく取り組める、最も効果的な1週間の学習スケジュールを紹介します。

復習を中心とした学習習慣が最も効率的

中学生にとって最も効果的な学習法は「復習」に全力を注ぐことです。予習は一見大切に思えますが、学校の授業で学ぶ前に内容を理解しようとするのは時間の無駄になりがちです。なぜなら、学校での授業は講師による解説や例題を通じて初めて体系的に理解できるように設計されているからです。したがって、予習に時間をかけるよりも、「授業で学んだことを徹底的に復習し、定着させる」ことに全力を注ぐべきです。

特に重要なのは、習ったことを繰り返し練習し、それを確実に記憶に定着させることです。暗記すべき内容は、全身全霊をかけて丸暗記し、理解すべき内容は問題を解くことで体にしみこませる。このシンプルな学習習慣を続けることが、学力向上の最短ルートです。

復習が大切な理由

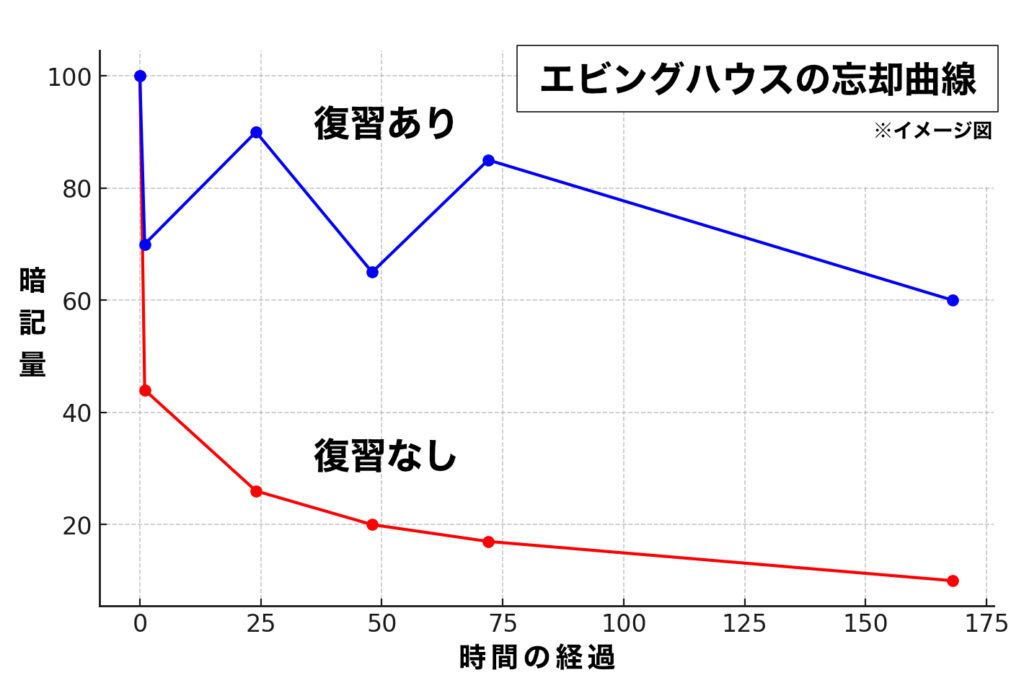

学習の定着には「復習」が欠かせません。これは「エビングハウスの忘却曲線」という研究によっても証明されています。

エビングハウスの忘却曲線とは、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが行った記憶に関する実験結果をもとに作成されたグラフです。彼は無意味な音節(例えば「ZOF」や「KAV」など)を被験者に覚えさせ、その後どれくらいの時間が経つと忘れてしまうのかを測定しました。

この研究によると、人間は新しく学んだことの約56%を1時間後に忘れ、1日後には約74%を忘れてしまうことがわかっています。しかし、適切なタイミングで復習を行うことで、記憶の保持率は大幅に向上します。例えば、

- 1回目の復習(学習の翌日) → 記憶の定着率が上がる

- 2回目の復習(数日後) → 忘れにくくなる

- 3回目の復習(1週間後) → 長期記憶に残る

つまり、「復習をしなければほとんどのことを忘れるが、繰り返し復習することで記憶が定着しやすくなる」ことが科学的に証明されているのです。

効果的な1週間の学習スケジュール

とはいえ、忘却曲線に合わせた細かい復習スケジュールを組むのは、部活や習い事で忙しい中学生にとって現実的ではありません。そこで、おすすめしたいのが「週4日の復習日」と「週1日の復習したことの復習日」、そして「テスト前の総復習」を組み込んだ1週間の学習スケジュールです。

具体的には、

- 学校の授業の翌日または翌々日に復習(週4日)

- 週に1回、過去に復習した内容をもう一度確認する日を設ける(週1日)

- 4回目の学習は、テスト勉強で行う(テスト前に総復習)

このスケジュールなら、学校の授業→復習→復習の復習→テスト前の総復習の流れで、最低4回は学習することになります。この4回学習法により、知識の定着率が格段に上がります。

シンプルな習慣が長続きのコツ

学習計画を細かく決めすぎると、途中で破綻してしまうことが多いものです。「月曜日は英語と数学を30分ずつ、火曜日は理科と社会を30分ずつ」など、ガチガチに決めると、できなかったときに「もうダメだ」と挫折しがちです。

だからこそ、「今日できなければ明日やればいい」くらいの余裕を持つことが大切です。多少のズレがあっても、復習の習慣がついていれば、学習の効果は十分に得られます。

まとめ

効果的な1週間の学習スケジュールを作るには、

- 復習を重視すること(エビングハウスの忘却曲線を活用)

- 現実的な復習スケジュールを立てること(週4日の復習+週1日の復習したことの復習+テスト前の総復習)

- シンプルで続けやすい計画にすること(できなかったら翌日やればOK)

この方法なら、無理なく学習習慣が身につき、テストのたびに慌てることがなくなります。ぜひ、お子さんの学習習慣づくりに役立ててみてください!